台灣設計的方向

1.

1960年代,台灣設計的啟蒙開端:

留學美國的學生最多,約有數萬人:少數學生留學日本。

台灣1966年起:

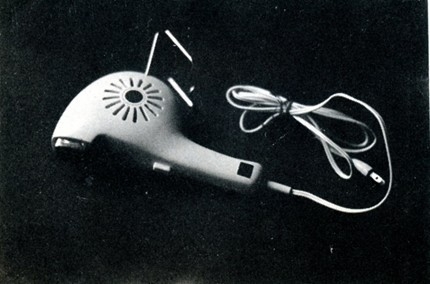

德國卡爾杜伊斯貝克CDG-Carl Duisberg Geselischaft提供獎學金。由台灣經濟部科技部門,透過生產力中心CPC,考選台灣年輕代設計師赴德留學。赴德留學的科目很廣,包括:工設、化工、機械、農工、工程技術。我獲此消息參加考試,當時由生產力中心主管與德國顧問Frank Sander主試,考試以吹風機產品設計為主,實際設計完成後,發表接受諮詢,並參加英語口試。結果,我以優異成績獲取留德研究工業設計。

獲CDG獎學金赴德國留學工業設計的人士,包括:王鍊登、侯平治、鄭源錦、趙國宗、賴三槐、曾坤明。自費留德的人士,有林幸蓉、李麗華等人。

我在留德期間,感受德國設計教育的創新與設計分析實務,以及建立國際觀的重要性。這是台灣設計連結世界設計的啟蒙開端。

2.

1995年代,台灣設計的組織力量崛起,在台北主辦ICSID世界設計大會,由於外貿協會,優質設計人員很多,企劃與組織力優秀,設計呈現的力量,震撼國際。

3.

台灣1970年代起,各方面受中國政治壓力,阻饒國際的發展空間。同時,1949年起台灣接受中國國民黨來台灣時的中式教育,國家認同觀念一直是探討的議題。

因中華民國退出聯合國,聯合國的位置被中國取代。所以,教育必須讓國人具有對台灣的國家認同觀念。台灣才能被國際間認同。

2020年代起,全球歐美民主國家,因中國的強勢崛起,領悟台灣的民主自由體制的友善,歐美開始漸漸連結支持台灣。

4.

台灣設計的方向:自立自強。

(1)設計教育與人才的培植:

「教育」是每個國家人民思想方向形成的重要力量。

台灣必須擁有國際觀的設計教育。優質的教師與創新的教育方法,產生優質的後期之秀。

(2)設計實務與理論的運用:

重視實際有價值的創新設計。開發有價值的商品行銷,才能生財成長。

(3)台灣文化創意風格形象的建立:

樹立台灣人文創意科技島的形象。企業集團的優質形象為形成國家優質形象的力量。大同集團在林挺生的時代,重視工業設計的功能,開發新產品,創造家電的台灣。台塑集團,在王永慶的時代,建立國際性的塑材與產品,並建立影響國際的生物科技與長庚醫院。

台積電的晶片製造,外銷全球,也影響全世界的科技產品。

巨大與美利達及太平洋自行車的創新設計與技術,均馳名全世界。

另外,1999年台灣首創斑馬路線紅綠燈會動的小綠人,讓歐美亞各國均隨著跟進。

企業集團的優質文化風格,與科技產品的設計及推廣,均與國家的優質形象相輔相成。

(5)設計之路,永無止境。

以台灣為核心,學習國際共通的語言,與世界設計連接。讓世界看到台灣創新的世界與優質生活的天地。

https://reurl.cc/RjAGMn

發表迴響